L’angolo fascista

Non leggete “il Fango Quotidiano”

Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.

Tutte le condanne di Marco Travaglio

Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario

Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi

Non leggete “il Fango Quotidiano”

Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.

Tutte le condanne di Marco Travaglio

Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario

Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi

Non leggete “il Fango Quotidiano”

Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.

Tutte le condanne di Marco Travaglio

Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario

Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi

Non leggete “il Fango Quotidiano”

Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.

Tutte le condanne di Marco Travaglio

Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario

Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi

di David Puente

FACT-CHECKING

Diverse atlete algerine non lo indossano durante le competizioni olimpiche, anche le giocatrici della nazionale di calcio femminile non ne fanno uso

La pugile algerina Imane Khalif, finalista alle Olimpiadi di Parigi 2024, viene accusata di essere uomo o trans. Sono diverse le teorie infondate proposte contro di lei, come quella sulle protezioni nelle zone intime e sul “certificato di nascita“. L’Algeria è un Paese a maggioranza di religione musulmana e, secondo i contestatori di Imane Khelif, un’ulteriore prova da considerare riguarda il fatto che non indossi l’hijab. Ignorano che la maggior parte delle atlete algerine non lo indossino durante queste Olimpiadi e in molte altre competizioni.

Analisi

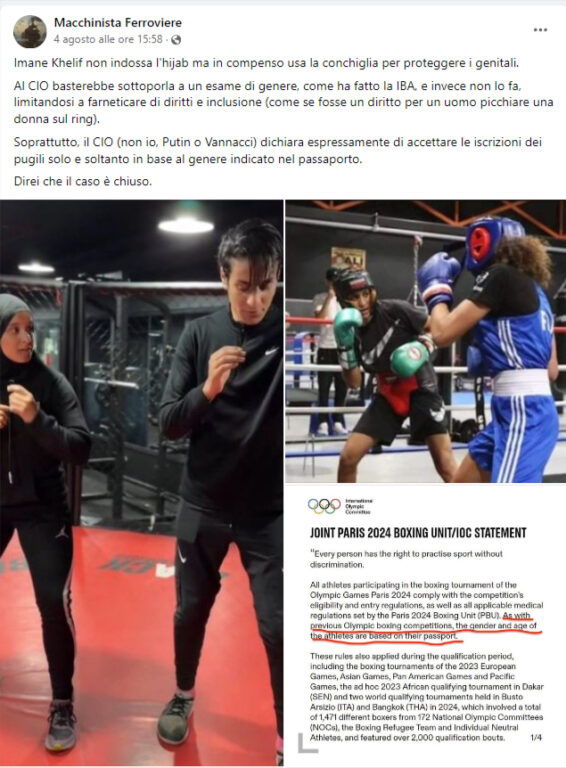

Ecco uno dei post oggetto di verifica:

Imane Khelif non indossa l’hijab ma in compenso usa la conchiglia per proteggere i genitali. Al CIO basterebbe sottoporla a un esame di genere, come ha fatto la IBA, e invece non lo fa, limitandosi a farneticare di diritti e inclusione (come se fosse un diritto per un uomo picchiare una donna sul ring). Soprattutto, il CIO (non io, Putin o Vannacci) dichiara espressamente di accettare le iscrizioni dei pugili solo e soltanto in base al genere indicato nel passaporto. Direi che il caso è chiuso.

Il post contiene ulteriori informazioni fuorvianti, come quello del protettore obbligatorio (ne parliamo qui).

L’hijab non è obbligatorio in Algeria

La teoria si basa sulla pretesa che in ogni Paese di religione musulmana ci sia l’obbligo dell’hijab per le donne. Il fatto che Imane venga fotografata senza e che partecipi in quelle condizioni nelle competizioni internazionali da anni non dimostra che sia uomo.

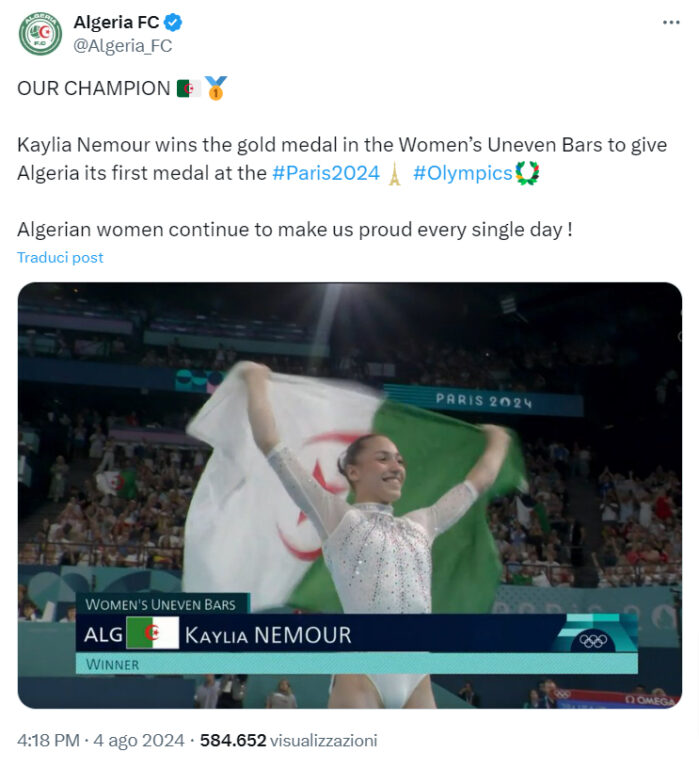

Chi sostiene la narrazione fuorviante potrebbe, a questo punto, accusare anche la ginnasta e campionessa olimpica algerina Kaylia Nemour.

Nel seguente articolo del 2023, dal sito ufficiale della CAF (Confederation of African Football), troviamo una foto delle ragazze della nazionale di calcio algerina qualificate per la competizione continentale in Marocco. Le ragazze non indossano l’hijab, ma divise classiche che non coprono parti del loro corpo.

Anche a livello politico, come possiamo vedere citando l’ex ministra algerina Samia Moualfi. Ecco un comunicato con la sua foto del 2021, quando venne nominata, con i capelli sciolti e senza alcun indumento che rimandi alla religione musulmana:

Conclusioni

Il fatto che Imane Khelif non indossi l’hijab, pensando che sia obbligatorio per la religione musulmana in Algeria, non significa che sia un uomo. Nel Paese nord africano non è previsto tale obbligo e molte atlete, giocatrici di calcio e l’ex ministra Samia Moualfi, come esempio di una alta carica governativa, non lo indossano.

Leggi anche:

Il giornalista celebra l’oro olimpico sui social.

Reazioni indignate. E arriva la precisazione: “Nascere qui non salva dal razzismo”

Una valanga di critiche ha travolto Bruno Vespa per il tweet con il quale il celebre giornalista ha salutato l’oro olimpico dell’Italvolley femminile: “Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu (anche se il cognome corretto è Egonu, ndr) e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente”.

Il messaggio postato su X scatena le polemiche: “Proprio non ci riesci a non sottolineare il colore della pelle?”, si legge tra i commenti. “Bruno – scrive un altro utente – ma sono nate in Italia, l’Africa l’avranno vista nel film di Checco Zalone al massimo”. E ancora: “Chiedete a Bruno Vespa di quale integrazione parla visto che le ragazze a cui si riferisce sono nate in Italia”. E c’è chi evidenzia l’errore nel nome di Egonu.

Il dibattito si accende e finisce per innestarsi in quello suscitato dalle dichiarazioni di Roberto Vannacci, che è tornato a contestare i “tratti somatici” di Paola Egonu che, dice il generale eletto a Bruxelles con la Lega, “non rappresentano la maggioranza degli italiani”.

Alla fine Vespa è costretto a tornare sul tema: “Non capisco dove nasca la polemica – afferma rispondendo all’Ansa -. Nascere in Italia non significa niente: contano la famiglia, la formazione e purtroppo anche il colore della pelle. È l’elemento più vistoso, ma non il più rilevante. I meridionali che arrivarono a Torino negli anni Cinquanta e Sessanta altro che integrazione dovettero affrontare… Figuriamoci Paola e Myriam in un paese dove il razzismo non è certo scomparso. Quelle due ragazze sono simbolo di terra e aria. E hanno fatto volare anche chi non le ama”.

E sui social pubblica un nuovo post (stavolta il cognome di Egonu è corretto): “So benissimo che Paola Egonu e Myriam Sylla sono nate in Italia. Ma basta questo a salvare dalle polemiche chi nasce con la pelle nera? Anche loro purtroppo debbono integrarsi in un mondo più razzista di quanto s’immagini. E le due campionesse ci sono riuscite benissimo”, scrive sempre su X.

Non leggete “il Fango Quotidiano”

Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.

Tutte le condanne di Marco Travaglio

Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario

Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi