Cos’è la prima cosa che fai quando capisci che

il tuo paese è in guerra?

K. fa un bagno in vasca. Prima che l’acqua venga staccata, alle porte di un bagno di sangue in un inverno senza riscaldamento. Qual è il prezzo delle cose “scontate”?

«l’impatto che ha il clima sugli esseri umani», oltre che sulla natura sempre più inquinata dagli invisibili metalli pesanti, idrocarburi, tonnellate di CO2, sollevati dalle guerre.

Non è meteoropatia. L’umorismo nero dei soldati sulla neve bianca, dei “civili” barricati in casa – per quanto si possano opporre alla categoria umana dei soldati – manda a risparmio emotivo, come si dice in gergo psicoanalitico, le persone che stemperano gli umori nei climi più rigidi.

K., protagonista intervistata in Diari di guerra di Nora Krug (Einaudi, 2024), è una giornalista che fa reportage su ciò che accade in Ucraina, durante la guerra, ed è certa di questo: «Ho un debole per l’umorismo nero. Perché sono giornalista, credo, come quasi tutti i miei amici. Il cinismo ci ha aiutato ad affrontare le cose tremende che vediamo, sentiamo e leggiamo. Ci protegge dai danni cerebrali emotivi. L’umorismo è un’ottima cura».

K. ha imparato che «la guerra non è la cosa peggiore che possa capitare. La cosa peggiore è sentirsi morti dentro». Una constatazione forte, detta da lei che la vive. Quando fuori la terra è bruciata e i corpi sono spenti, pallidi, K. ha deciso di uscire vestita colorata, nonostante l’aspetto peccaminoso, simbolico, di quei pastelli messi in un funerale a cielo aperto.

L’inverno è la prima stagione dei Diari di guerra di Krug, che, come una serie tv, divide in stagioni, le fasi di una storia vera disegnata, a colori. I fumetti bruciano gli occhi del fumo di un coprifuoco finito male, perché un cittadino che tornava a casa lo ha sforato di 10 minuti ed è stato ucciso da un cecchino.

Il coprifuoco del Covid fa da sfondo a un fuoco più vivo, di una malattia umana: la violenza. Dall’origine dell’usanza medioevale che di sera obbligava a spegnere il fuoco con la cenere per non far disperdere il fumo e, quindi, evitare incendi, in campo di guerra, ha un’altra accezione, si corre per coprirsi dal fuoco che sfugge di mano a orari o mire. Si diventa cenere.

La salvezza non è regolamentata da raggi e dai perimetri di distanza tra gli isolati, senza sole, sotto i bunker di una metropolitana.

I missili intenzionali cadono imprevedibilmente su uno zoo o vicino a un supermercato, (e non risparmiano neanche ospedali pediatrici).

Scatta l’allarme, il suono delle Sirene, mortifero, non lascia nulla di incantevole alla vecchia fantasia di un mito, sulle insenature portuali, quando i confini del mondo non erano ben definiti in modo così terrificante.

Una parola che viene dal latino terrere, ovvero spaventare, ma non ha a che fare con la terra; l’etimologia falsa amica di una terra che deve essere segnata con i confini contesi quando sono poco definiti; pezzi di terra che si tirano da una parte e dall’altra, con il filo-russo dei separatisti del Donbas, che rivendicano di sentirsi più russi che ucraini, poco prima di sentirsi più morti che vivi.

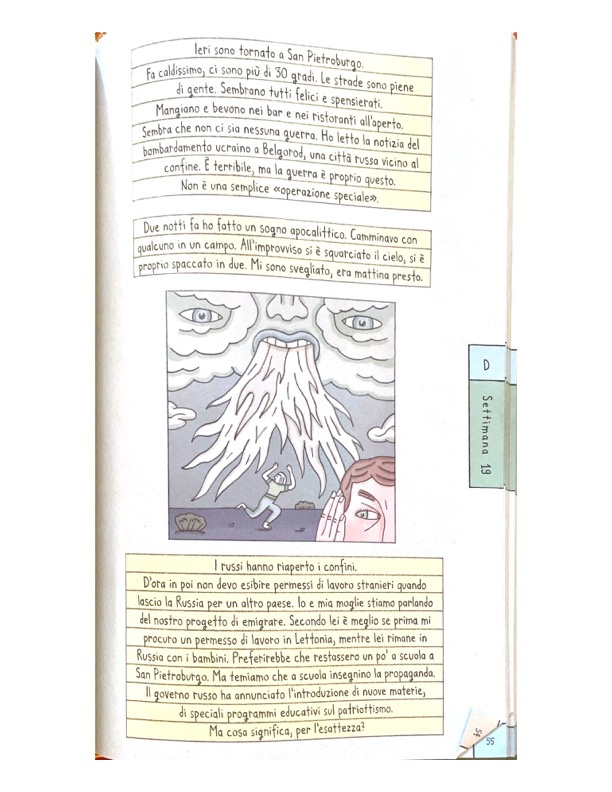

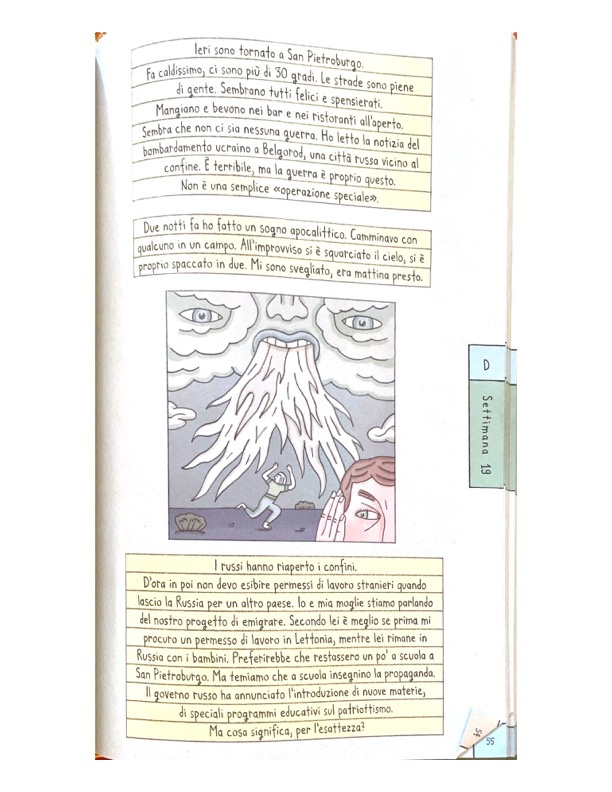

Persino il cielo si può spaccare in due, nel sogno apocalittico di D. dove la Riga di un confine rimane solo nel nome della capitale della Lettonia dove D. cerca fortuna su un vettore disorientato e insonne.

È scoppiato uno “stato cuscinetto”, l’Ucraina livida di pugni e occhiaie, non dorme da anni, ormai, in posizione scomoda su un “cuscinetto” che ha disperso quasi tutte le sue piume.

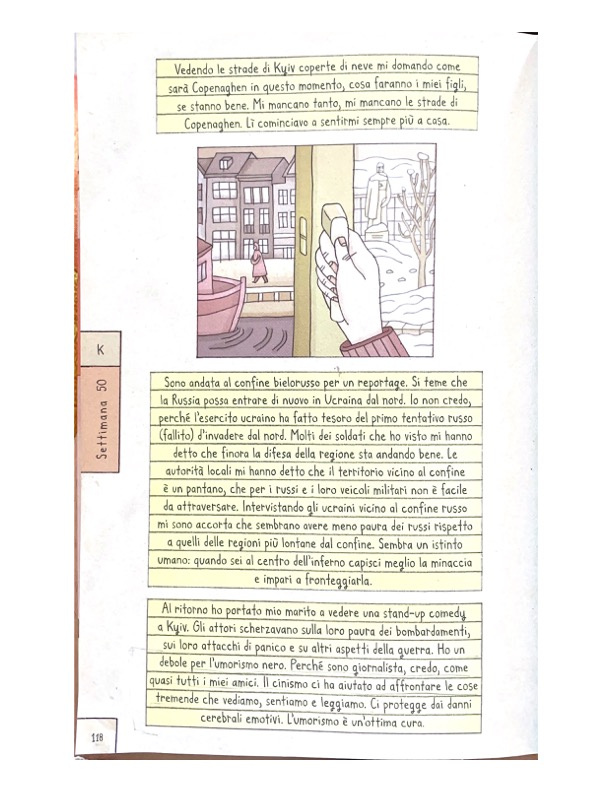

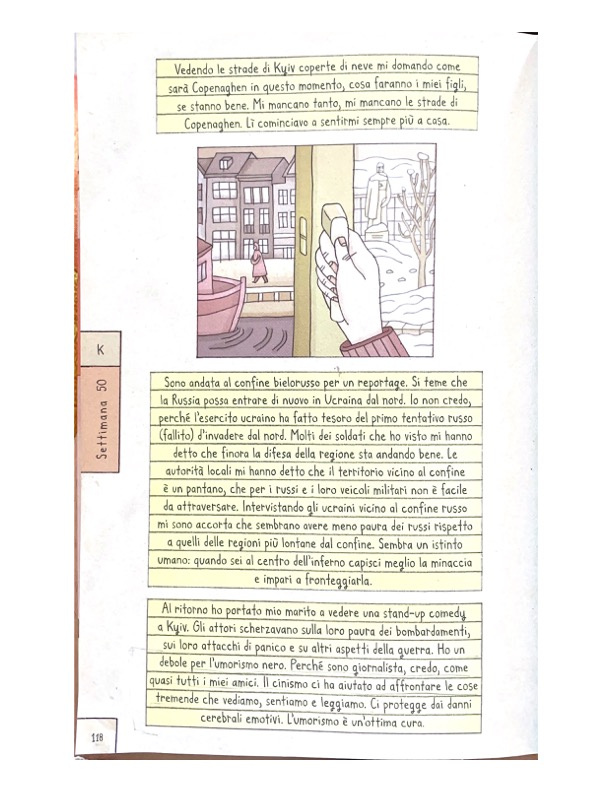

Gli uccellini scappati e storditi con gli stormi di rifugiati emigrano dall’ultrasuono delle sirene di Kyiv, per annidarsi nei ghetti di altri paesi. Anche K. è un piccione viaggiatore. La investe la nostalgia di non vederli più fuori dalla sua finestra. La guerra allontana dalle finestre. Suo marito dorme in bagno perché lì, non essendoci, non si sentono quelle maledette.

Della tentazione rimane solo la corrente mossa dal nostos, il viaggio del ritorno dell’eroe a casa, che sale, al buio, al ventesimo piano senza ascensore durante i blackout di 12 ore al giorno. D., invece, per fare un salto, solo di qualche giorno, a festeggiare il Natale o il compleanno del figlio nella sua città, rischia l’arruolamento nell’esercito.

I cadaveri freddi sono stipati nei furgoni frigo, come carne fresca appena macellata, corpi che i soldati russi non riporteranno in patria per degnarli di una sepoltura, osserva K.

In questa guerra si percepisce un’altra “sensibilità”, un’aria diversa, rispetto al Donbas del 2014, quando ancora si seppellivano i soldati. Cosa è cambiato? Non solo i metalli pesanti.

Le voci di K. e D. si alternano nel fronte-retro delle pagine di un diario intimo nel retro-fronte di una guerra non combattuta con l’elmetto o sui carri armati. Sono i “civili” contrari al regime di Putin, alla trappola propagandistica che si giustifica con la “denazificazione” dell’Ucraina.

K. è una giornalista di origini russe, trasferita in Ucraina da piccola, lavorava per un giornale contrario a Putin, che, infatti, poi è stato chiuso. Qual è il suo paese? Ora si sposta con informazioni “radioattive” sperando che i suoi messaggi non vengano tracciati e acchiappati nella rete della tortura, della galera o della morte.

D. è un artista russo che scappa dalla coscrizione, l’arruolamento obbligatorio nell’esercito che lo spinge a scappare tra Finlandia, Lettonia e Francia alla ricerca di un permesso di soggiorno per lavorare, mentre sogna il suo con gli stessi mobili dell’Ikea con cui aveva arredato la sua casa a San Pietroburgo. Anche Ikea ha chiuso in Russia. Una volta arrivato a Istanbul, infatti, è il primo posto dove va per ritrovare la sua casa, il senso nelle cose che ricordano la famiglia lontana, temporaneamente e concettualmente trasferita in quei mobili Ikea.

Entrambi hanno lasciato le loro famiglie e i loro figli piccoli.

I figli di K. sono a Copenaghen a cercare il significato di quello che succede in una nuova lingua, il danese, l’unico modo per fare amicizia con altri bambini, mentre quelli di D. rimasti a San Pietroburgo, senza più la Nintendo, non possono spiegarsi come un videogioco possa essere così minaccioso; l’inno dell’Urss viene cantato nelle scuole, in una versione ritoccata da Putin, sulla cartina dell’impero ricalcato a matita sulla finestra in controluce, con vista colonna sonora di spari.

È dura scegliere dove vivere, per il bene del paese, per il bene della famiglia, per il bene dei figli salvaguardati dagli atroci contenuti sensibili delle foto di guerra nei social, ma forse non basta a sopportare l’assenza di un genitore su Zoom, assenza che agli occhi di un figlio è sempre ingiustificata, anche per motivi di forza maggiore.

E il proprio bene? Non è chiaro come si rigeneri. K. racconta che la sofferenza delle persone a cui vuoi bene è sempre più insostenibile della tua. Te la porti sul groppone delle generazioni date alla luce esplosiva.

Gli ucraini torturati intervistati da K., mentre parlano della loro esperienza, così lucidamente freddi, distanti, quasi apatici, diventano dei rubinetti che perdono, al solo nome dei familiari, alla rivelazione della bolletta di un idraulico che ti ha ingannato.

I Diari di guerra di Krug sono il tentativo di scoprire le colpe collettive e le colpe personali nelle scelte quotidiane.

Due lettere anonime che nascondono i testimoni di una identità che si interroga su quale sia la loro, personale, culturale, così contaminata, anonima, ridotta all’osso delle stanghette di K. e D., per salvaguardarsi. Capita di essere dalle parti opposte del fronte e pensarla allo stesso modo.

La guerra fa da sfondo alla perversione che abbiamo per il futuro che crea uno strano attaccamento al presente, “alla giornata”. Eppure si combatte sempre per il futuro, per lasciare ai posteri un mondo migliore fatto di postumi. È quello che fanno i reportage di guerra attraverso i diari personali: spalancano le finestre di casa mostrando gli angoli sporchi delle ante, che nessuno pulisce perché tanto non si vedono. D. spera che «l’esercito russo perda la guerra ma non voglio che i soldati semplici muoiano». Come risolvere il dilemma?

E ancora, qual è il prezzo del pregiudizio? cosa pensano le persone quando scoprono che sei russo? Quando hai difficoltà a integrarti nell’Unione Europea che nega il visto ai russi e ti vedono, senza documenti, come un colpevole per osmosi con il tuo presidente criminale che vorresti vedere morto? Ti devi sentire responsabile di quello che avviene nel tuo paese? Devi arruolarti o scappare altrove, e ovviamente integrarti, non si sa bene come, se dipenda più da te o dagli altri. Ma se due teppisti parigini ti menano e decidi di urlare in russo, perché forse così li spaventi di più, evidentemente fai paura, ma ti conviene.

Ecco la scissione anche con se stessi, a volte subdola a volte lampante, che prende le misure di un apartheid in un albergo in Turchia dove russi e ucraini vengono fatti sedere in parti diverse del ristorante, per paura che si possano scontrare perché i loro paesi sono nemici, ma confinano con un tavolo, troppo vicino, possono orecchiare quello che dicono e sentire la tensione. Quasi quasi si chiude lo stomaco davanti a quel ben di Allah.

In tempi di guerra non si perdono gli amici solo nella morte; si perdono in vita, si perde la loro fiducia, i valori condivisi con una persona a cui hai sempre voluto bene e ora sembra così distante, scompare dalla tua vita, portata via dalla paranoia che possa essere una spia.

Ingoiare il rospo, ascoltare i grilli parlanti di coscienze sporche, sentire un magone strozzato. I vuoti di memoria non sono che una bolla, una cella di isolamento.

Il suocero di K. sente un missile, ma non ricorda che c’è una guerra. Meglio così. Guarda le foto dei nipoti, si riempie gli occhi delle sue creature per salvare il suo presente, mentre altri “giorni della memoria” spuntano nei prossimi calendari.

La demenza senile, invece, è molto saggia.

(Candele per le vittime dell’attentato davanti alla basilica di Notre-Dame a Nizza, Francia, 29 ottobre 2020. Valéry Hache, Afp)

(Candele per le vittime dell’attentato davanti alla basilica di Notre-Dame a Nizza, Francia, 29 ottobre 2020. Valéry Hache, Afp)