di Mauro Bazzucchi

L’evento del Carroccio

Salvini rilancia a Pontida: sovranismo, patrioti europei e la sfida contro l’immigrazione. Sullo sfondo, le nuove alleanze e le tensioni interne. E tra la folla spunta la bandiera russa

Due anime, due storie differenti da tenere insieme. È la sfida che Matteo Salvini ha rilanciato con quella che più di un oratore ha voluto definire la “nuova Pontida” della Lega. Una kermesse internazionale, decisamente diversa da quella delle origini, dove sul palco difficilmente arrivavano argomenti che non fossero la conquista del federalismo e l’emancipazione dal centralismo “romano”. Ma diversa anche da quella degli ultimi anni, concentrata sulla politica nazionale.

È dunque un partito duale quello che esce dal pratone sacro ai militanti della prima ora, una Lega che rivendica la conquista (tutta da verificare) dell’Autonomia, ma che punta forte sul sovranismo, schierando sul palco i big della destra europea, uniti nel manifestare solidarietà al vicepremier, nel nome di una lotta senza quartiere all’immigrazione illegale e all’integralismo islamico.

Il vicepremier ha parlato di una “Santa Alleanza dei Patrioti”, e non c’è dubbio che siano stati questi gli argomenti che hanno maggiormente scaldato i cuori dei presenti – non c’era il pienone, con qualche spazio vuoto dopo le prime file – quando gli interventi hanno fatto leva sulla difesa dell’Occidente dall’invasione musulmana e dal globalismo.

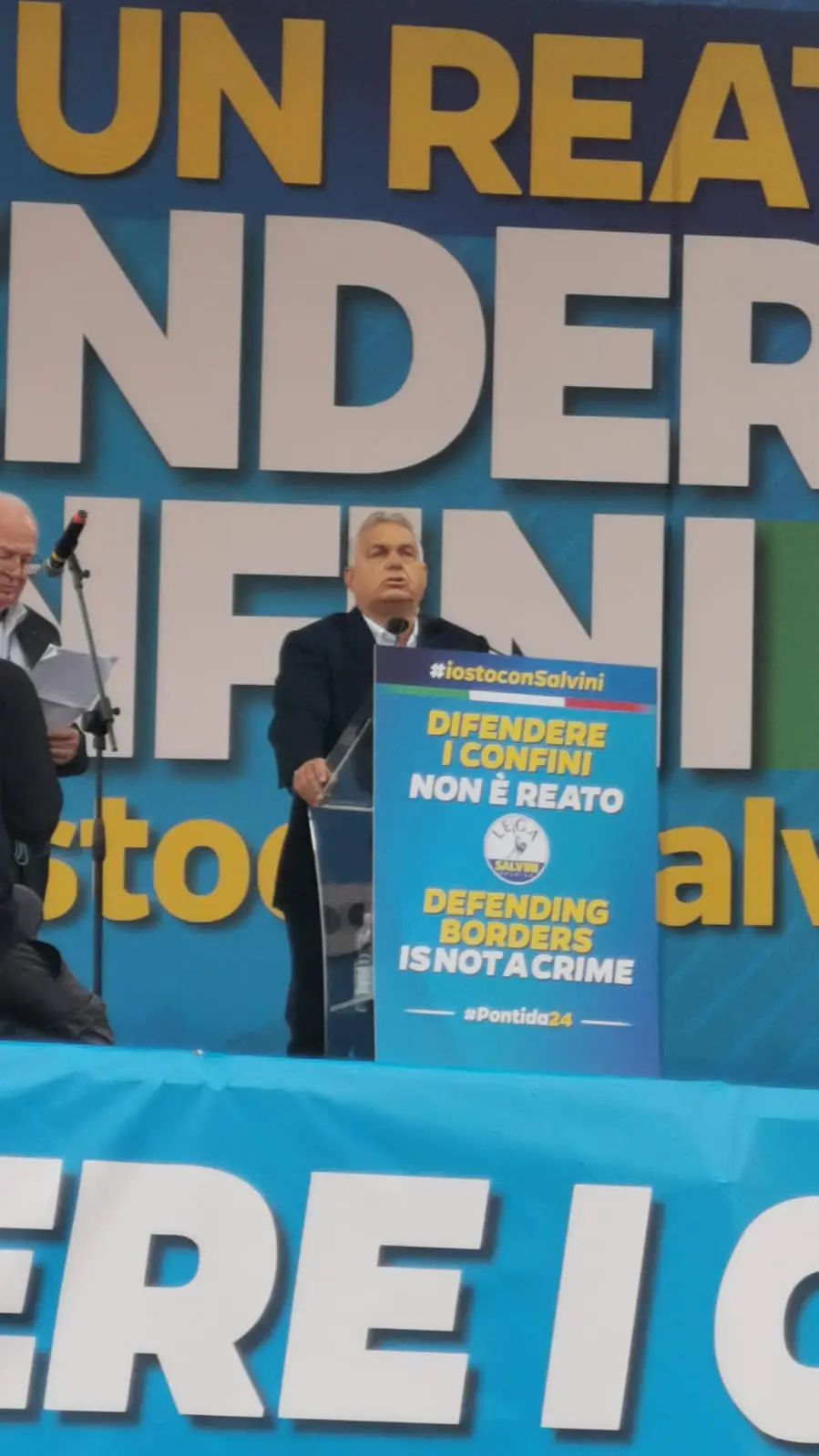

Nel vecchio gioco dell’applausometro, fatta eccezione ovviamente per il leader del Carroccio, i vincitori sarebbero certamente il premier ungherese Viktor Orban e il Generale Vannacci, che non a caso sono coloro che hanno fatto maggiormente leva su argomenti come la difesa di quella che il militare ha definito la “primazia europea”.

Un boato, seguito dal cognome scandito, ha travolto il leader magiaro quando si è scagliato contro i matrimoni egualitari, la cultura gender e ha usato toni durissimi contro Bruxelles, parlando di immigrazione e affermando di essere pronto a portare i migranti fino alla capitale belga e “scaricarli” davanti alla sede della **Commissione”.

E certamente saranno rimasti delusi i veterani di Pontida, vedendo Vannacci attraversare gli stand tra ali di folla osannante e implorante un selfie. Con una punta di malignità, si potrebbe dire che il Generale abbia rubato la scena al Capitano, anche se ha rassicurato sulla sua lealtà, glissando però sulla propria adesione al Carroccio.

Qualcuno, vedendo la scena, non è riuscito a trattenersi, facendosi sentire dai cronisti presenti mentre affermava che “questo non c’entra niente con la Lega”. Voce isolata, in mezzo alle ovazioni per la vicepresidente della Fpö austriaca Marlene Svazek, che ha fatto il proprio intervento in italiano e ha detto che “questa Europa non la vogliamo, ma per fortuna i patrioti si stanno risvegliando”.

Anche il portavoce di Vox, lo spagnolo José Antonio Fuster, ha parlato in italiano, spingendo sull’identità cristiana del Vecchio Continente, mentre da Parigi l’enfant prodige della destra transalpina Jordan Bardella (non Marine Le Pen, come inizialmente annunciato) ribadiva la comune appartenenza di Rn e Lega al gruppo dei Patrioti e l’appoggio a Salvini per la vicenda Open Arms.

Ed è senza dubbio stato questo il leitmotiv di tutta la manifestazione, il cui slogan “Difendere i confini non è reato” campeggiava a caratteri cubitali sul palco: l’incoronazione del segretario del Carroccio come simbolo della resistenza delle nazioni europee all’immigrazione di massa e alle politiche immigrazioniste dell’Ue e della sinistra.

La mobilitazione è stata completa, con i gazebo per la raccolta firme in sua solidarietà presenti già dalla mattinata di sabato, gli stand con gadget dedicati esclusivamente alla vicenda Open Arms, come i “santini” che raffigurano Salvini come un criminale del Far West sotto la scritta “wanted” e vette di colore raggiunte da un militante vestito da carcerato che chiedeva di essere recluso assieme al segretario.

A qualche metro, a mezza bocca, un altro militante più realista considerava che una condanna di Salvini potrebbe avere dei riflessi positivi in termini di consenso, atteso che il segretario non finirebbe comunque dietro le sbarre.

(“Neanche un centesimo all’Italia!”)

(“Neanche un centesimo all’Italia!”)

“Salvini eroe”, ha ribadito Orban, decantando le lodi di quest’ultimo e quelle di se stesso come costruttore del paese più sicuro e con meno immigrati d’Europa, mentre l’olandese Geert Wilders, non padroneggiando le sfumature della lingua di Dante, si è prodotto in un impudico “Matteo, ti amo!”, che ha provocato l’ilarità della platea.

L’intervento finale di Salvini non poteva che ruotare attorno alla richiesta di condanna: salito sul palco chiamando il coro della folla sul “noi non molliamo mai”, ha asserito di essere pronto a stare in carcere per aver difeso i confini dell’Italia e di tutto il Continente. Nella sua narrazione, la battaglia di Lepanto del 1571 fa parte della stessa storia che porta all’attacco di Hamas contro Israele dell’anno scorso, e c’è bisogno della stessa mobilitazione per salvare l’Occidente, e in questo caso anche Israele.

La cui bandiera sventolava nelle prime file, assieme alla bandiera russa con tanto di aquila bifronte, che non è certo passata inosservata e non mancherà di sollevare polemiche.

Certo, c’è spazio anche per le questioni domestiche, a partire dalla cittadinanza: dopo le scuse di sabato per i cori anti-Tajani, nella sostanza Salvini ha sostenuto l’argomento di fondo dei giovani leghisti, affermando – come Vannacci – che “la ricetta per i prossimi anni non è concedere più cittadinanze o regalarle più velocemente, la priorità dell’Italia dovrebbe essere semmai poter revocare la cittadinanza agli stranieri che commettono un reato”. “Se rapini e uccidi”, ha concluso, “via la cittadinanza e torna nel tuo Paese”.

Circa un’ora prima, contro Tajani, sempre in modo velato, si era espresso il “padre” dell’Autonomia Roberto Calderoli, criticando gli “alleati che fanno distinguo sui Lep”.

Un passaggio anche sulle tasse, dopo le polemiche innescate dalle frasi del ministro dell’Economia Giorgetti nei giorni scorsi. Prima Giorgetti in persona, dal palco, ha rivendicato le proprie origini umili e la capacità di saper discernere “chi può fare i sacrifici” da chi non può, e il concetto è stato poi rafforzato dal segretario: “Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri. Il nostro obiettivo è abbassare le tasse alle partite Iva e aumentare gli stipendi ai lavoratori”.

Anche in questo caso, senza bisogno di un “vaffa”, le orecchie dell’altro vicepremier hanno fischiato.