di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina

Il 5 novembre, un martedì, gli Stati Uniti vanno

alle urne per eleggere il successore di Joe Biden.

Come funziona il sistema per scegliere il nuovo capo dello Stato.

Perché il popolo americano non sceglie direttamente il Presidente? E perché si vota sempre di martedì e non di sabato o domenica come avviene nella quasi totalità dei Paesi occidentali?

Le ragioni sono antiche e profonde. Nel 1787 tutti i rappresentanti delle Tredici ex colonie riuniti nella Constitutional Convention di Philadelphia, tanto i latifondisti e schiavisti del Sud, quanto i commercianti e i banchieri del Nord, concordarono sul principio fondamentale della divisione e dell’indipendenza dei tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. I delegati decisero rapidamente che il Congresso, cioè il ramo legislativo, sarebbe stato eletto dai cittadini.

Ma chi avrebbe scelto il Presidente, vale a dire il capo dell’esecutivo? La discussione durò diversi mesi, fino a quando fu escogitato il meccanismo ancora oggi in vigore. Il Presidente sarebbe stato scelto formalmente da un nuovo organismo: il Collegio dei Grandi elettori. Primo problema: quanti dovevano essere i Grandi elettori? I costituenti partirono dalla rappresentanza del Congresso. Ogni Stato esprime un numero di deputati proporzionale alla sua popolazione.

Ma ogni Stato, che sia grande come la California o piccolo come il Connecticut, deve avere lo stesso peso politico e pertanto ha diritto a due senatori. Si decise, dunque, di attribuire a ciascuno Stato dell’Unione una quota di Grandi elettori pari alla somma dei deputati e dei senatori inviati a Washington, a questi si aggiungono tre rappresentanti di Washington Dc, la capitale.

Oggi il totale è pari a 538. La Costituzione poi impone che i Grandi elettori non siano titolari di cariche pubbliche federali. In generale vengono scelti dai partiti fra i politici locali o militanti di provata fede, e devono fare semplicemente da tramite alle preferenze espresse dai cittadini.

Le regole del voto.

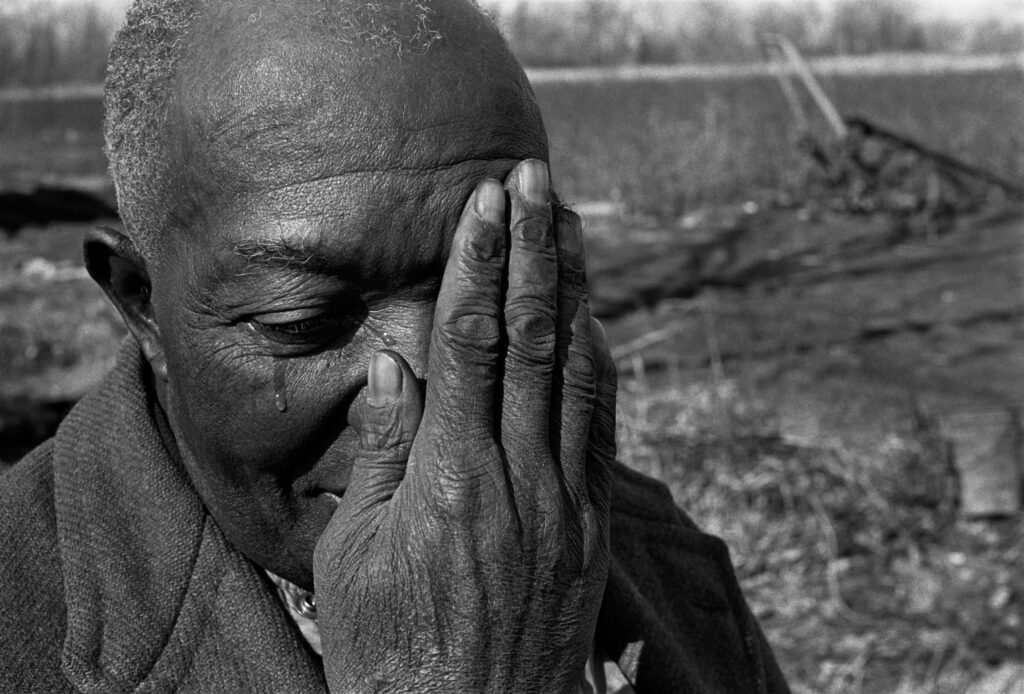

Le procedure di voto sono fissate dai singoli Stati. Nei primi tempi potevano andare alle urne solo gli uomini bianchi, purché proprietari di terre. Nel 1870 vennero ammessi ai seggi gli afroamericani e caddero anche i divieti collegati al censo, ma in molti Stati del Sud fino al 1965 rimasero in vigore norme che ostacolavano il voto dei «black people».

Le donne invece conquistarono la scheda elettorale nel 1920. Una delle regole di base è che gli americani devono registrarsi nell’ufficio elettorale del proprio Stato. In diversi aree del Sud, come Alabama e Georgia, le amministrazioni repubblicane hanno varato una serie di norme restrittive per scoraggiare una larga partecipazione al voto. I movimenti per i diritti civili degli afroamericani sostengono che tutti i vincoli e i cavilli burocratici servono ad allontanare dalle urne chi ha più difficoltà a districarsi con i moduli e i formulari.

Vale a dire le minoranze etniche, tendenzialmente meno istruite o, più semplicemente, con meno tempo a disposizione. Ci sono pure degli esempi surreali. La Georgia, guidata dai repubblicani, nel 2021 ha approvato una legge che vieta di distribuire acqua e cibo a chi è in coda, magari da ore, davanti ai seggi. Come dire: statevene a casa.

È possibile votare anche per posta, e di regola chi vuole spedire la propria scheda deve registrarsi in un elenco speciale. Nella maggior parte degli Stati (dalla Virginia all’Arizona) è un’opportunità offerta a tutti gli elettori. Altrove (da New York all’Alabama) solo ai disabili o agli over 65. Tutti i voti, qualunque sia il modo in cui sono stati espressi, vengono scrutinati insieme nell’election day o, al massimo, qualche giorno dopo. Nessun elettore, quindi, può essere condizionato da una parte dei risultati rivelati in anticipo.

Le tappe per la candidatura.

La Costituzione Usa stabilisce che per candidarsi alla presidenza occorrono tre requisiti: essere nati negli Stati Uniti; essere residenti nel Paese da almeno 14 anni, e aver compiuto i 35 anni. In teoria possono presentarsi tutti coloro che soddisfano questi criteri. In realtà la competizione è gestita dai due partiti del sistema: i democratici e i repubblicani.

Entrambi organizzano vere e proprie consultazioni in ciascuno Stato, chiamando gli elettori a indicare direttamente chi dovrà sfidare il campione dell’altro partito. Ogni Stato esprime una quota di delegati in proporzione al numero dei suoi abitanti, che si ritrovano poi nelle rispettive convention per assegnare la nomination ai candidati.

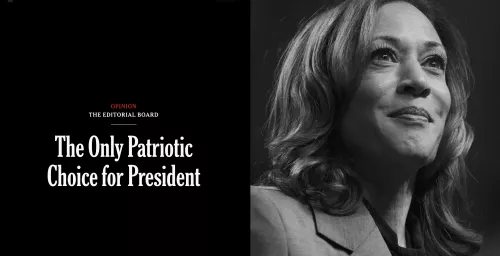

Quest’anno non c’è stato alcun problema per Donald Trump, designato a luglio nella Convention repubblicana a Milwaukee (Wisconsin). Cambio in corsa, ammesso dalle regole, per i democratici che il 19 agosto, nella Convention di Chicago, hanno consegnato l’investitura a Kamala Harris, dopo il ritiro di Biden.

Con più voti non sempre si vinceIl 5 novembre, come abbiamo visto, gli americani non troveranno sulla scheda il nome di Trump o Harris, ma in loro rappresentanza quello dei Grandi elettori. Sono le autorità competenti di ogni singolo Stato che procedono al conteggio dei voti e alla designazione del numero dei Grandi elettori. In 48 Stati su 50 vige la regola del maggioritario puro: chi prende uno solo voto in più si aggiudica l’intero pacchetto.

Facciamo l’esempio della California: su 20 milioni di votanti registrati, se 10 milioni più uno scelgono i Grandi elettori democratici, tutti i 54 seggi vanno a Harris e zero a Trump. Funziona così in 48 Stati, ad eccezione del Nebraska e del Maine, dove i rappresentanti sono distribuiti con il sistema proporzionale. La soglia da raggiungere è di 270 Grandi elettori.

Questo sistema spiega perché può accadere che il candidato che prenda più voti a livello nazionale, possa comunque perdere le elezioni. L’ultima volta è accaduto nel 2016 a Hillary Clinton: accumulò tre milioni di preferenze più di Donald Trump, ma non fu sufficiente per diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.

Il conteggio.

Per ufficializzare il risultato però bisogna attendere qualche settimana. Le autorità dei singoli Stati devono comunicare i dati, prevedono le leggi, «non più tardi del quarto mercoledì di dicembre». Quest’anno la scadenza sarà il 25 dicembre. Il Congresso poi si riunisce il 6 gennaio, per ratificare i risultati e proclamare la nomina del Presidente. Una data insignificante per un passaggio puramente formale fino al 2021, quando i supporter di Trump assaltarono Capitol Hill per provare a sabotare la ratifica.

È anche capitato che ci fossero dubbi reali sui conteggi e che nessun concorrente raggiungesse quota 270 Grandi elettori. In questo caso la Costituzione prescrive che sia la Camera dei Rappresentanti a scegliere il Presidente. Nel 2000 si verificò un clamoroso corto circuito. Al Gore e George W.Bush presentarono una serie di ricorsi per il risultato in Florida.

Alla fine intervenne la Corte Suprema di Washington che assegnò la vittoria a Bush. Tutte queste tappe procedurali spiegano perché il periodo di transizione duri due mesi e mezzo. Il termine ultimo è fissato dalla Costituzione: il nuovo Presidente deve giurare il 20 gennaio, e mettersi al lavoro a partire da mezzogiorno.

Perché il martedì?

Resta l’ultima curiosità: perché si vota sempre a novembre e di martedì? La decisione risale al 1845, quando il Congresso stabilì che novembre era il mese più adatto, perché erano terminati i raccolti e quindi gli elettori, per lo più possidenti terrieri, si potevano spostare. Si scartò subito la domenica, in quanto giorno dedicato al riposo, si scelse il primo martedì del mese per dare il tempo di raggiungere i seggi, a cavallo o in calesse.

Quest’anno la data è fissata per il 5 novembre.