Scrive Foucault in un articolo per il Corriere della Sera del primo ottobre 1978,

pochi mesi prima della rivoluzione che di lì a poco avrebbe rovesciato il regno dello Shah Mohammad Reza Pahlavi e lo avrebbe costretto ad abbandonare l’Iran il 16 gennaio 1979: girando per il bazar di Teheran, riaperto dopo otto giorni di sciopero generale proprio contro il regime dello Shah, “ho avuto la sensazione di aver capito che i recenti avvenimenti non stavano a significare un passo indietro dei gruppi più arretrati di fronte a una modernizzazione troppo brutale, ma il rifiuto, di tutta una cultura e di tutto un popolo, di una modernizzazione che è in sé un arcaismo.

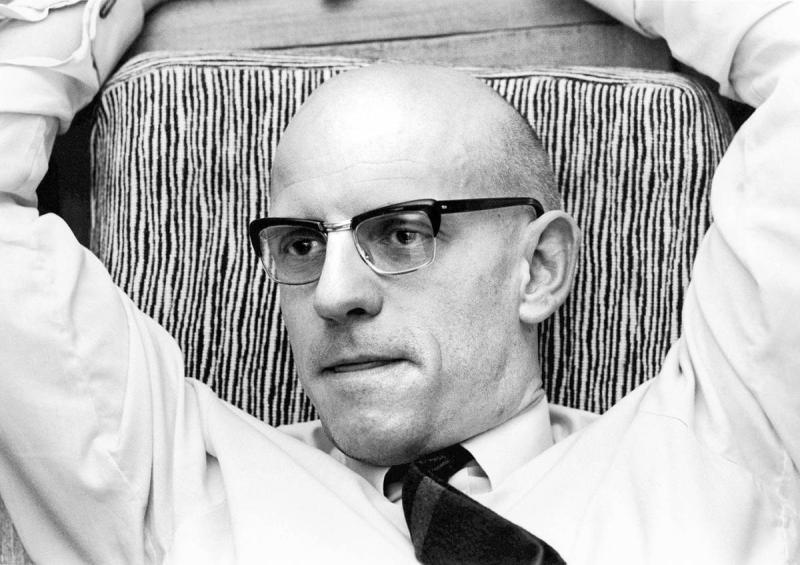

La disgrazia dello Shah è di essere tutt’uno con questo arcaismo. La sua colpa è di mantenere, attraverso la corruzione e il dispotismo, un frammento di passato in un presente che non lo vuole più” (Michel Foucault, Dossier Iran, a cura di Sajjad Lohi, prefazione di Elettra Stimilli, Neri Pozza, 2023, p. 48. Un libro prezioso che raccoglie tutti gli scritti di Foucault sulla rivoluzione iraniana).

Ma che cosa vede Foucault in quella rivoluzione? Foucault la vede quando è ancora una rivolta – cioè quando è ancora ricca di anime diverse, quando è ancora un movimento di popolo che avrebbe potuto sfociare in un esito diverso da quello della dittatura teocratica che alla fine si sarebbe imposto – ebbene ci vede un mondo che rifiuta una modernizzazione imposta dall’esterno (il mondo occidentale, in particolare gli USA) con la forza e troppo spesso con la corruzione.

La modernità occidentale è già “un frammento di passato”, come è evidente oggi che ne scontiamo le crescenti ingiustizie sociali e le disastrose conseguenze ecologiche. Foucault si accorge, nella rivoluzione a cui assiste dal vivo, che il “presente […] non vuole più” quella modernità. Siamo nell’Iran del 1978, e certo Foucault non poteva sapere come sarebbe andata a finire quella rivoluzione.

Quindi è semplicemente ridicolo accusarlo di non aver compreso in anticipo la piega terribile che poi avrebbero preso quegli eventi: “Non so fare la storia del futuro” scrive il 26 novembre 1978; “e sono un po’ maldestro a prevedere il passato. Vorrei tuttavia cercare di cogliere quello che sta accadendo, perché in questi giorni niente è concluso e i dadi stanno ancora rotolando” (p. 85).

Tuttavia Foucault vede qualcosa che oggi tutti vediamo, capisce cioè – e lo comprende vedendo un popolo che semplicemente rifiuta la modernità, o meglio ciò che per noi a lungo è stata l’unica modernità possibile – che quell’idea di modernità e modernizzazione non solo non è universale ma non è neanche detto che sia la migliore modernità possibile.

È in questo contesto che Foucault cerca di farsi una ragione della presenza massiccia della religione islamica all’interno del movimento rivoluzionario iraniano. Non dimentichiamo che quando scrive queste note è ormai chiaro che il tetro comunismo sovietico non costituiva più in alcun modo un’alternativa praticabile rispetto al capitalismo occidentale. Allo stesso tempo Foucault aveva chiaro, come buona parte del mondo oggi ha compreso, che il capitalismo non può essere considerato la forma economico-politica finale dell’umanità.

Si accorge allora, proprio lui, voce esemplare di una Francia che conosceva in quegli anni una straordinaria stagione intellettuale (quella di Merleau-Ponty, Sartre, de Beauvoir, Derrida, Deleuze, Guattari, Lacan, Irigaray, Lévy-Strauss, Benveniste e i tanti altri che si potrebbero aggiungere), che il fattore religione – nonostante Marx – poteva svolgere ancora un ruolo decisivo nella vita delle persone, un ruolo che nell’Occidente secolarizzato aveva ormai perduto. In questo senso, nonostante sia evidente quanto la vita e il pensiero di Foucault siano lontani dalla forma di vita religiosa (ma non dalla spiritualità, come vedremo fra poco), si rende conto del ruolo fondamentale della regione islamica nella rivoluzione:

“I mollah non sono affatto ‘rivoluzionari’, nemmeno nel senso populista del termine. Ma questo non vuol dire che al governo e all’aborrita modernizzazione la religione sciita non abbia da opporre se non il peso dell’inerzia; non vuol dire che costituisca un’ideologia così diffusa tra il popolo da costringere i veri rivoluzionari ad aderirvi per un certo periodo. È molto più che un semplice vocabolario attraverso il quale devono pur passare aspirazioni che non hanno trovato altre parole.

La religione sciita è oggi quello che è stata più volte in passato: la forma che la lotta politica assume nel momento in cui mobilita i ceti popolari. Degli infiniti malcontenti, odi, miserie, disperazioni fa una forza. E ne fa una forza perché è una forma di espressione, un modo di relazione sociale, un’organizzazione elementare duttile, e ampiamente accettata, un modo di essere insieme, di parlare e di ascoltare, qualcosa che permette di farsi comprendere dagli altri e di volere con loro, in uno stesso momento” (p. 58).

Che cosa diceva – a Foucault, e che cosa ancora dice, a chi osserva stupefatto gli estremismi religiosi che infiammano tante regioni del mondo – la rivoluzione iraniana? Che c’è qualcos’altro al di là dell’economia di mercato, che il denaro non è l’unico e supremo valore della vita. Qualcos’altro di così importante – e per noi occidentali secolarizzati del tutto incomprensibile – per cui molti possono dare addirittura la vita.

Così Foucault scrive in un articolo apparso su Le Nouvel Observateur il 16 ottobre 1978: “Un fatto dev’essere chiaro: per ‘governo islamico’, nessuno, in Iran, intende un regime politico nel quale il clero abbia un ruolo di guida o gestione. Mi è sembrato che l’espressione fosse utilizzata per indicare due ordini di cose. ‘Un’utopia’ mi hanno detto alcuni, senza sfumature peggiorative. ‘Un ideale’ mi hanno detto i più.

A ogni modo, si tratta di qualcosa di antichissimo e anche molto in là nel futuro: ritornare a quello che l’Islam è stato al tempo del Profeta; ma anche avanzare verso un punto luminoso e lontano in cui, più che mantenere un’obbedienza, sia possibile ridar vita a una fedeltà.

Nella ricerca di questo ideale, mi sono sembrate essenziali la diffidenza verso il legalismo e la fede nella creatività dell’Islam” (pp. 62-63). Evidentemente Foucault si sbagliava, quello dell’Iran, oggigiorno, è proprio un regime politico in cui il clero ha un ruolo di “guida” e di “gestione” del potere. Un grave errore, e che errore. Ma anche che grande errore, di cui oggi forse comprendiamo le ragioni ancora meglio di come le potesse comprendere lo stesso Foucault.

Perché attraverso la religione, scrive Foucault riportando le opinioni delle persone con cui parla nei giorni della rivolta, diventerebbe finalmente possibile “introdurre una dimensione spirituale nella vita politica: fare in modo che questa vita politica non sia, come sempre, l’ostacolo della spiritualità, ma il suo ricettacolo, la sua occasione, il suo fermento” (p. 64).

È questa, per Foucault, la posta in gioco della rivoluzione iraniana, che quindi è molto più che un fenomeno locale, ma indica – almeno così sembrava pensare Foucault – una possibilità praticabile anche altrove: superare l’egemonia indiscussa e apparentemente indiscutibile del liberismo capitalista.

Foucault non sta prendendo un abbaglio, sta cercando in Iran quello che aveva cercato in tutta la sua esistenza, sia di pensatore che di essere umano, una via di fuga e di resistenza. Sono due, scrive alla fine dell’articolo, i motivi per cui è così interessato a quello che succede a Teheran:

“L’una riguarda l’Iran e il suo singolare destino. Agli albori della storia, la Persia ha inventato lo Stato e ne ha affidato le formule all’Islam: i suoi amministratori hanno fatto da quadri al califfato. Ma da questo stesso Islam ha tratto una religione che ha dato al suo popolo risorse infinite per resistere al potere dello Stato. In questa volontà di un ‘governo islamico’ dobbiamo vedere una riconciliazione, una contraddizione o la soglia di qualcosa di nuovo?

L’altra riguarda questo piccolo angolo di mondo il cui suolo e sottosuolo sono ciò che è in ballo nelle strategie mondiali. Che senso ha, per le persone che l’abitano, cercare anche a prezzo della loro vita questa cosa di cui noialtri abbiamo dimenticato la possibilità dopo il Rinascimento e le grandi crisi del cristianesimo: una spiritualità politica? Sento già dei francesi ridere, ma so che hanno torto” (p. 66).

Si tratta di trovare un modo “per resistere al potere dello Stato” da un lato – e questo è quello che Foucault ha sempre cercato, nel pensiero e nella vita personale, e lo ha cercato addirittura in Iran – e, dall’altro – e questo sorprese molti al tempo – di immaginare una “spiritualità politica”, ossia una politica che accolga al suo interno anche la dimensione spirituale (con la decisiva precisazione che “quando parlo di spiritualità, non parlo di religione, ossia è necessario distinguere bene spiritualità e religione”; p. 145).

In entrambi i casi la questione è quella della libertà: dall’imperativo del profitto e dell’efficienza nel primo caso, dall’idea che la politica possa funzionare solo in base a sé stessa nel secondo. In entrambi i casi si tratta di immaginare un modo di vivere che non sia ingabbiato in una sola forma di vita, economica o politica.

Sorprendentemente, almeno per chi lo conosce solo per sentito dire, per Foucault è proprio la “spiritualità” la forza che permette di raggiungere la condizione della libertà: “Che cos’è la spiritualità? Credo sia quella pratica attraverso cui l’uomo è dislocato, trasformato, sconvolto, fino alla rinuncia della sua propria individualità, alla sua posizione di soggetto. È non essere più soggetto come lo si è stati fino a quel momento, soggetto rispetto a un potere politico, ma soggetto di un sapere, soggetto di un’esperienza, soggetto anche di una credenza. Mi sembra che la spiritualità sia questa possibilità di sollevarsi a partire dalla posizione di soggetto che è stata fissata da un potere politico, un potere religioso, un dogma, una credenza, un’abitudine, una struttura sociale ecc., ossia divenire altro da ciò che si è, altro da sé” (p. 146).

È questa, sempre, la posta in gioco per Foucault, “divenire altro da ciò che si è, altro da sé”. Liberarsi, anche e forse soprattutto da sé stessi, perché anche la nostra identità è un costrutto del potere. La spiritualità, in questo senso, è una straordinaria potenza di liberazione.

Tuttavia sulla rivoluzione iraniana Foucault si sbagliava, questo è indubitabile, ma il problema che lo portava a guardare con interesse a quella rivoluzione è ancora il nostro problema. Per questa ragione, scrive alla fine della sua esperienza in Iran, quella iraniana “è l’insurrezione di uomini a mani nude che vogliono sollevare l’enorme peso che grava su ognuno di noi, ma più in particolare su di loro, su questi lavoratori del petrolio, questi contadini ai confini degli imperi: il peso dell’ordine del mondo intero.

È forse la prima grande insurrezione contro i sistemi planetari, la forma più moderna della rivolta e la più folle” (p. 88). Quella rivoluzione è fallita, oggi lo sappiamo. Eppure tutte le rivoluzioni falliscono, inevitabilmente. Il compito del pensiero, ammesso che ne abbia uno, non è giudicare il mondo, e tantomeno cercare di prevedere il futuro; si tratta piuttosto di immaginare e provare a scoprire forme di vita diverse (appunto, “divenire altro da ciò che si è”).

Foucault, nella rivoluzione iraniana, credeva di scorgere le avvisaglie di un mondo diverso rispetto a quello che già allora presentava sé stesso come l’unico mondo possibile, quello del capitalismo globale. Accusarlo di essersi sbagliato è meschino e ingeneroso. In un’intervista del settembre del 1978, rilasciata a Teheran diceva, a questo riguardo:

“Credo che viviamo in una condizione che è al contempo di estrema oscurità e di estrema luminosità: estrema oscurità perché non sappiamo veramente da dove verrà la luce, estrema luminosità perché bisogna avere coraggio e ricominciare tutto da capo.

Bisogna abbandonare ogni principio dogmatico e analizzare uno a uno tutti i principi che fino a oggi sono stati all’origine dell’oppressione e verificarne di nuovo la validità. Dal punto di vista del pensiero politico, siamo, per così dire, al grado zero. Dobbiamo costruire un altro pensiero politico, un’altra immaginazione politica e apprendere una nuova visione del futuro” (p. 120).