Finzioni

Nell’ottobre del 1924 André Breton pubblicava il primo Manifesto Surrealista: qui un racconto per festeggiare il centenario della società segreta che alla fine trionferà sulle tenebre, dalle tenebre

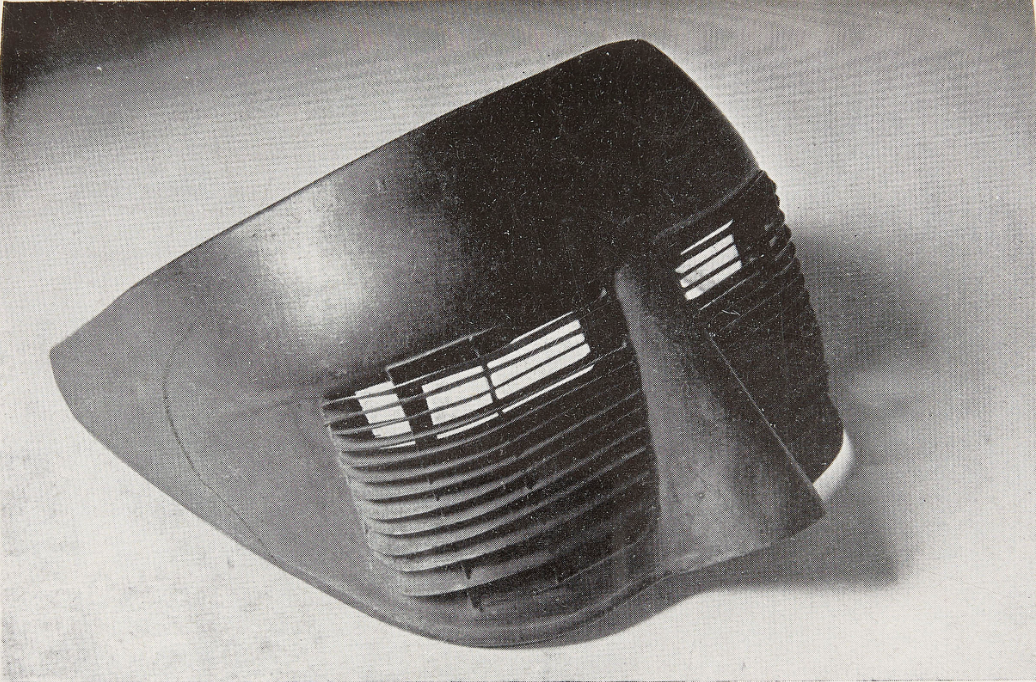

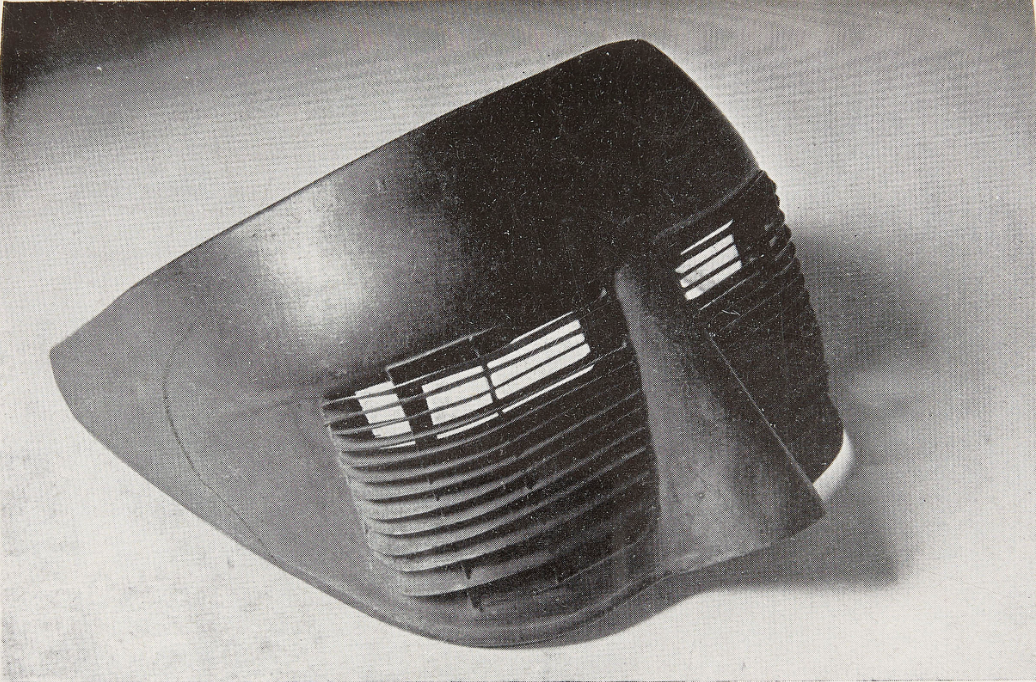

(Man Ray, 1936, illustrazione per «L’amour fou» di André Breton – Gallimard 1937, Einaudi 1974 e successive edizioni)

(Man Ray, 1936, illustrazione per «L’amour fou» di André Breton – Gallimard 1937, Einaudi 1974 e successive edizioni)

In Commedia dell’orrore in Francia, racconto che probabilmente è stato censurato dall’editoria mondiale per decenni, Roberto Bolaño riporta la disavventura di un giovane cileno a Parigi, convocato da telefonate anonime al cimitero del Père Lachaise per aderire a una setta di seguaci di André Breton che alberga nelle catacombe o piuttosto nelle fogne della capitale francese.

Pur avendo le sembianze letterarie di uno scherzo, il fatto è accaduto davvero ed è autobiografico: quando ormai era diventato un autore conosciuto, dopo la pubblicazione di alcuni libri alla metà degli anni novanta, prima del boom planetario dei Detective selvaggi, Bolaño – lo raccontò in via confidenziale all’amico scrittore Enric Montano, che mi ha poi riferito la storia – aveva preso a ricevere telefonate notturne al suo numero di casa, a Blanes.

Una voce contraffatta e suadente gli ripeteva due o tre volte la settimana che la sua presenza sarebbe stata gradita per la notte successiva, in un certo posto di Parigi, per delle ragioni che via via si andarono precisando nel corso delle notti, e che alla fine presero la conformazione, nelle parole di Bolaño riferite da Montano, di «un piano di sabotaggio universale a danno delle merde, per tramite della setta dei surrealisti clandestini».

Progetto che si doveva ispirare alla guida del dittatore e sacerdote del surrealismo, André Breton, che poco prima di morire aveva lasciato scritto proprio questo: il surrealismo doveva ritirarsi in clandestinità, e agire dalle catacombe di Parigi. («Le surréalisme est le ‘rayon invisible’qui nous permettra un jour de l’emporter sur nos adversaires», aveva scritto altrove).

Bolaño non aveva problemi a parlare di notte, perché soffriva di insonnia. Anzi, sogghigna Montano, i suoi amici poterono rilassarsi per un po’, perché ricevettero via via meno telefonate del solito, fino a smettere del tutto di riceverne.

Era proprio questo che turbò da principio Bolaño: non si sentiva più libero di chiamare i suoi amici di notte, perché la voce suadente gli teneva impegnato il telefono, e dopo le prime due o tre volte, lui stesso non osò occupare la linea aspettando la telefonata che non si presentava mai con cadenza fissa (intere notti passate a attendere inutilmente la prossima chiamata, racconta lo scrittore cileno).

Alcuni, ma non Montano, cominciarono a preoccuparsi del fatto che l’amico aveva smesso di svegliarli nottetempo per impegnarli in estenuanti chiamate telefoniche (a tema perlopiù letterario). Bolaño è scomparso, o è morto, disse qualcuno.

E qualcun altro andò a controllare e lui, evasivo, disse che stava avendo problemi con il gestore della sua linea telefonica, che a quel tempo era l’unico gestore di tutta la Spagna, e non stava dando problemi ad altri che a lui, sicché nessuno credette a quella versione, e ciascuno si fece la propria idea a proposito di quel repentino cambiamento.

A Bolaño le telefonate piacevano, ma davano anche motivo di frustrazione, perché egli non aveva tempo né voglia di andare a Parigi, la città che era stata per una stagione quella del suo amatissimo ma ormai defunto amico Mario Santiago, di cui avrebbe poi scritto nei Detective selvaggi sotto il nome di Ulises Lima, magari per poi scoprire che le telefonate erano solo una presa in giro, stuzzicata dalla sua incipiente fama e favorita dall’esistenza, già allora residuale, degli elenchi telefonici.

Poiché le telefonate continuarono a lungo, Bolaño cominciò a riflettere sul da farsi. Da un lato aveva il desiderio che quello scherzo si fermasse, perché cominciava a stancarlo e perché la cosa si stava protendendo verso una durata allarmante. Dall’altro era indeciso se rispondere una volta per tutte presente, o almeno scriverci sopra un grande romanzo convulso e stellato. Cominciò a credere che ci fosse qualcosa di vero nella faccenda della setta.

Agli scettici rispondeva con una frase di Breton presa da L’amour fou: «Mi sembra che la più grande debolezza del pensiero contemporaneo risieda nella stravagante sopravvalutazione di ciò che è noto rispetto a ciò che ancora rimane da conoscere».

Un mattino di pioggia battente, dopo essere rimasto alzato tutta la notte a rimuginare sulla telefonata ricevuta, nella quale stavolta si erano letti interi passi da opere di Breton che Bolaño avrebbe potuto riconoscere già al primo sintagma, lo scrittore si recò in cartoleria e comprò una mappa tascabile di Parigi, con grande sorpresa del cartolaio che lo conosceva come uno che mai più avrebbe messo piede a Parigi in questa vita.

Attraverso gli appunti che da un certo momento in poi aveva cominciato a accumulare, Bolaño prese a segnare sulla cartina i luoghi che gli erano stati indicati di volta in volta: luoghi sempre diversi, tranne per il Père Lachaise, che ricorreva nella proporzione di uno a tre («And every third thought shall be my grave», dice Prospero nella Tempesta).

Dopo qualche mese, e svariate telefonate notturne durante le quali lui non diceva mai niente, quando ormai si era alle porte della primavera, Bolaño ebbe da suo figlio, allora un bambino di sei o sette anni, l’idea di unire i puntini che aveva segnato in rosso sopra la cartina.

Tracciando, quasi incidendo, precise linee rosse con il pennarello, padre e figlio videro apparire sopra la cartina (che da poco ho potuto vedere con i miei occhi, oggetto dozzinale con i luoghi di interesse turistico segnalati da uno sgarbato rilievo di plastica) il disegno di una sorta di ragnatela sbilenca che al suo centro aveva, stranamente, un luogo a nord di Parigi immerso tra le nebbie (almeno così se lo immaginavano i due improvvisati cartografi cileni, non molto pratici della città).

Le telefonate cessarono di colpo il giorno della pubblicazione dei Detective selvaggi. Anni dopo, quando Bolaño decise di trarre dalla curiosa esperienza un racconto, o forse un romanzo-fiume di cento cartelle, come gli era già capitato, fu ormai troppo tardi.

Commedia dell’orrore in Francia rimase incompiuto perché lo scrittore dovette concentrare le sue esigue forze di uomo gravemente malato nella stesura di un altro romanzo, edito comunque dopo la sua morte e a sua volta non finito. La storia delle telefonate fu dimenticata da tutti e Montano non ha fatto altro che custodirla silenziosamente per decenni, insieme alla cartina, ormai ingiallita e cenciosa.

2.

Batignolles è tra i quartieri che in anni recenti hanno subìto la trasformazione più profonda, in una città già ipercinetica di suo (Patrick Modiano, lui sì indomito cartografo della capitale francese, in uno dei suoi ultimi romanzi fa dire al narratore che in certi luoghi di Parigi «si ha l’impressione ormai di camminare in una città straniera»).

A Batignolles sorge il complesso architettonico avveniristico attorno al parco Martin Luther King, che, non per il nome, sembra un giardino di Downtown Chicago, circondato da palazzi di vetro e acciaio. Un po’ più in là c’è il nuovo tribunale, un grattacielo scalare che fa ombra da lontano alla piccola square de Batignolles, frequentata e dipinta dagli impressionisti, e ora invasa da una mandria irrequieta di corridori folli, compressi in anguste tutine catarifrangenti. Il cimitero del quartiere è defilato, nascosto dal boulevard périphérique che abbraccia la città, in un groviglio di perenni lavori in corso e qualche – fatto raro – immobile diroccato.

Quasi nessuno degli abitanti del quartiere ha un parente sepolto lì, e se non fosse stato per una ricerca mirata, non lo avrei mai trovato passandoci accanto. Mi ero trasferito a Batignolles da poche settimane. Avevo appena letto certi racconti parigini di Julien Green portati a casa mia da un’amica e abbandonati con sdegno sul comodino: essi mi avevano condotto al minuscolo cimitero di Passy, un luogo sorprendente, mimetizzato in un angolino alle spalle del Trocadéro.

Mi chiesi se non ci fosse un cimiterino ben nascosto in ciascuno dei quartieri della città, e così mi misi a cercare nel mio. Il nuovo vicino, un milionario che viveva nel Midi e teneva un «pied-à-terre in città» (in realtà un appartamento di duecento metri quadri con tre balconi sulla strada, in fondo alla quale anni addietro doveva essere stata ricavata, separando la stanza degli ospiti dal resto del pied-à-terre, e includendo per mia fortuna una luminosa vetrata liberty, la casa dove vivevo da poco), mi disse di non averne mai sentito parlare.

Si espresse negli stessi termini la signora portoghese della pastelarìa, con cui ero entrato subito in cordiale confidenza, e che viveva nel quartiere, mi disse, da oltre trent’anni.

Trascorsi una intera domenica mattina a camminare nei paraggi, senza trovare il cimitero di Batignolles, che pure con questo nome compariva nell’elenco dei cimiteri cittadini che avevo consultato. Non ancora rassegnato a impiegare una mappa elettronica disponibile in rete, andai al mercato delle pulci, a Saint-Ouen, dove Breton incontrò una donna che gli chiese se voleva ascoltare una poesia da lei conosciuta a memoria.

Lì trovai incorniciata una antica cartina di Parigi, molto ampia e troppo preziosa. La consultazione andò a buon fine. Finsi di trattare sul prezzo, che non avrei accettato nemmeno se fosse stato la metà di quello che mi chiedeva il minaccioso rigattiere (la metà di assai è sempre assai, diceva mio padre in napoletano), poi me ne andai con l’informazione che finalmente avevo acquisito (ho buona memoria «fotografica» e senso dell’orientamento, soprattutto se ho potuto osservare una mappa prima di addentrarmi nel territorio).

Mi dedicai ad altro. Qualche settimana dopo, un pomeriggio di novembre, tornando da una lunga passeggiata lungo l’Oise, mi ritrovai nei sobborghi a nord della città, e mi venne in mente di rientrare dalla parte del tribunale, non lontano dal quale avrei trovato il cimitero. Era accanto a un campo di calcio dove si stava giocando una improbabile partita tra bambini di otto anni. All’ingresso vidi la vecchia insegna di un marmista funebre, sul muro di una piccola palazzina crollata.

Il cancello d’ingresso, verde speranza, cigolava e opponeva resistenza. Mi venne incontro quello che doveva essere il custode, un omone sulla cui pelle nera la camicia bianca produceva un effetto di grande eleganza. Mi diede il benvenuto e disse di chiamarsi Bemba.

Poi, dopo una strana pausa, aggiunse con un sorriso, professeur Bemba. Pensando a uno scherzo, sorrisi. Accolgo sempre con entusiasmo lo sparuto gruppo dei parigini gioviali. Mi chiese se volessi per caso sapere chi erano gli uomini illustri sepolti lì. Credevo che non ce ne fossero, dissi. Mi disse che André Breton era lì. Mi sembrò che insistesse con lo sguardo in qualche modo.

Che ci fa qui Breton? Chiesi di condurmi alla sua tomba, dubitando che il professeur Bemba avesse ragione. Ci sarà magari un omonimo, o un parente. Breton è al Père Lachaise, mi dicevo, o a Montparnasse, con Baudelaire e Beckett. Di nuovo il custode si comportò in modo strano. Non posso, mi disse, deve andarci da solo (ma non mi aveva appena detto che mi ci avrebbe portato lui? Me lo ero immaginato, ingannato dalla sua gentilezza?). Se la accompagnassi, qui all’ingresso non resterebbe nessuno.

Posai lo sguardo sulla guardiola dipinta con la stessa pittura usata per il cancello. C’erano due o tre avvisi comunali, gli orari del cimitero, e un’altra targa sbiadita che diceva «C’est vivre et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. L’existence est ailleurs». Una frase appropriata, in quel contesto, ricordo di aver pensato. Mi incamminai, benedetto da un cenno amichevole del professeur Bemba che mi fece tornare la mente a certi vecchi greci di paese, quando lasci casa loro dopo aver goduto della più perfetta e gratuita ospitalità, e quelli ti seguono fin sull’uscio, e poi alzano il braccio, e dicono con voce stentorea, come se fosse la battuta di un attore in teatro, kalò dròmo!, buona strada.

Il cimitero era completamente silenzioso. Come molti, subisco il fascino di questi luoghi, mi piace soffermarmi sulle vecchie tombe. Ci si raccoglie volentieri. Una epigrafe più recente delle altre chiedeva al defunto, senti i nostri baci? Avanzando lungo il vialetto principale notai che il cavalcavia del périphérique passava praticamente sopra il cimitero. Insolito. E d’altronde il viavai dei veicoli non interveniva a turbare la pace dei morti, e nemmeno quella dei vivi che gli rendevano visita.

Mi ci volle quasi un’ora prima di trovarla. Mi ero arreso quando per caso vi posai sopra lo sguardo: la tomba di Breton, e di Elisa, la donna cilena sepolta accanto a lui. Mi vennero in mente i suoi libri, quelli che avevo amato, libri fatti di apparizioni: Nadja, e L’amour fou, dove, districandosi in una foresta di segni, si può trovare scritto: «la bellezza è come un treno che incessantemente scalpita nella Gare de Lyon. E di cui so che non partirà mai, che non è partito».

E può forse lasciare indifferenti la grazia spericolata del Manifesto surrealista del 1924, quando proclama che «il linguaggio è stato dato all’uomo perché ne faccia un uso surrealista?»… Una strana associazione: dietro la tomba di Breton c’era una cappella il cui vetro laterale era stato sfondato (da un corvo?). Se ci si metteva esattamente tra essa e la tomba dello scrittore, dove stavo io, si vedeva oltre il vetro rotto un cristo dipinto in fondo alla cappella che saluta anche lui con il braccio, come il professeur Bemba o come il vecchio greco che dice kalò dròmo, come se qualcuno (un corvo?) avesse rotto il vetro di proposito per favorire l’incontro fra Breton e Gesù.

La temperatura era calata bruscamente, e non doveva mancare molto al tramonto. Era una di quelle giornate in cui Parigi può essere molto bella, come fu scritto, quando il cielo è limpido e fa freddo. Sentii una mano che si posava dolcemente sulla mia spalla. Era il professeur Bemba, che mi coglieva distratto, spaventandomi. Il cimitero chiude mi disse, dobbiamo andare. E ce ne andammo.

Ero rapito dai pensieri, un po’ malinconico ma allo stesso, nella pienezza di quel sentire, ero felice. Bemba fece tintinnare un gigantesco mazzo di chiavi. Arrivati al cancello cigolante mi allungò un foglietto di cui mi sembrò che tenesse una scorta nel taschino della camicia (non aveva freddo a girare vestito in quel modo?). Sorrise, e io ricambiai.

Mi disse di chiamarlo, se mi avesse fatto piacere, e io annuii senza capire, a malapena stavo ascoltando quello che mi diceva. Mi incamminai verso casa come in sogno, non ricordo la strada percorsa per arrivarci.

Fui bruscamente risvegliato solo dal rombo di una motocicletta che sfrecciò davanti al portone di casa, mentre faticosamente compivo il rituale dell’estrazione delle chiavi dalla tasca dell’impermeabile (gesto che a Parigi, se compiuto in strada, è del tutto inutile: i palazzi si aprono con codici alfanumerici che si devono digitare a memoria, le chiavi subentrano soltanto à l’etage: la forza dell’abitudine, oppure, appunto, un piccolo rituale del ritorno a casa, un sonaglio per scacciare gli spiriti cattivi che potrebbero averla occupata in nostra assenza).

A casa mi accorsi del foglietto, che intanto avevo completamente dimenticato. Per la prima volta lessi quello che c’era scritto sopra, stampato con quello che doveva essere un vecchio ciclostile. Diceva Professeur Bemba, poi sotto, più piccolo, aggiunto a mano, le magicien de Batignolles, il mago di Batignolles, voyant medium, grand maître de sciences occulte, e poi una serie infinita, o dovrei dire automatica, di corbellerie.

Mi lasciai andare a esclamazioni di divertito e grossolano stupore. Pensai subito di chiamare Margot per raccontarle della mia nuova conoscenza e dell’incontro inatteso con Breton. Pensai di andare a farmi leggere il futuro, la mano, o che so io. Ridevo. Cucinai un piatto di pasta, bevvi del vino. Che ci faceva Breton nel cimitero di Batignolles? Avrei dovuto indagare ma fui presto distolto da tutt’altro, già quella sera. Per quasi un anno smisi di chiedermelo, e mi dimenticai di tutta la storia.

3.

Una amnesia inconsueta, adesso devo riconoscerlo. Potrei dire che ho avuto da fare con un libro che non riuscivo a concludere, o che sono stato distolto da faccende personali. Ma sarebbe poi vero? Qualcosa mi ha fatto tornare in mente Breton: con la redazione del «manifesto» parliamo di un possibile omaggio in occasione del centenario della pubblicazione del Manifesto surrealista. Allora mi vengono alla memoria entrambe le cose: la storia che mi aveva raccontato Montano, e la bizzarra collocazione cimiteriale di Breton.

Mi ricordo che Montano mi ha scritto da poco per avvisarmi del fatto che sarebbe tornato a Parigi in autunno. Gli chiedo questa volta di portare con sé la cartina di Bolaño, o una riproduzione di essa. Intanto mi metto a cercare il foglietto del professeur Bemba, che dovevo aver conservato da qualche parte. E in effetti non mi è difficile farlo saltare fuori, sotto una pila di cartacce e vecchi giornali che giacciono in apparente disordine sopra un tavolino.

Quasi senza pensarci, chiamo. Mi parla una voce suadente, che non si presenta né mi chiede niente, come se si aspettasse una mia telefonata. Mi dice che ci sarà un rendez-vous al cimitero di Batignolles. È importante non parlare con nessuno di questa cosa, dice. Ha una voce allusiva. Suadente e allusiva. Uno scherzo. Allora sprofondo di nuovo in quella specie di trance, la stessa di quando uscii dal cimitero per tornare a casa.

Non racconto niente a nessuno. Non che prenda sul serio la cosa, ma è divertente assecondarla. E poi, io sono già a Parigi. Vado. Si gela, per strada non c’è nessuno. Dal lato della bottega dei marmisti c’è una figura immersa nel buio che mi fa un cenno. Passo di là, il cancello verde è chiuso. Dal rudere si accede al cimitero attraverso una breccia nel muro. Davanti a me c’è un gruppo di persone, parlano sottovoce.

Sono vestite con lunghi cappotti scuri. Mi avvicino, e noto che tutti portano delle maschere nere sul volto. Un incrocio tra un casco da schermidore e un manufatto veneziano, devo aver già visto qualcosa del genere ma non ricordo dove. È poco rassicurante.

Dalle movenze flessuose riconosco sotto la sua bardatura il professeur Bemba, che oltre alla maschera mi sembra indossi un vero e proprio passamontagna. Vengo accolto da un sottile mormorio, dal quale non si distinguono che poche confuse parole come nuages, tu ne pardonnes pas, vases… Taccio. Il corteo si dirige naturalmente verso la tomba.

Sento le gambe pesanti. Ho freddo. Vengono posate delle conchiglie sulla lapide. Ci rincantucciamo in un luogo del cimitero che non avevo visitato, in fondo, quasi sotto il cavalcavia dell’autostrada. Lì c’è soltanto una tomba, isolata, quasi sopraffatta da rigogliosa vegetazione che al buio si distingue a malapena da un drappeggio barocco. I passamontagna e le maschere mi fanno paura, ho paura. Mi giro e muovo verso l’uscita. Diciamo pure che scappo via. Nessuno si cura di me.

Di notte, sogno: quello che mi sembrava il professeur Bemba si dirige verso la lapide solitaria, e con mio sommo sgomento la abbatte in avanti come il sedile di un’automobile. Nella striscia di terreno adesso liberata dalla pietra si apre una fenditura di luce, una botola. Uno degli astanti emette un grido pauroso, stridulo, poi un guanto azzurro emerge dalla botola. Corro via con uno scatto repentino, nessuno mi segue. Poi mi sveglio.

Ci vogliono quattro o cinque giorni perché io esca nuovamente di casa. Montano mi ha scritto per dirmi che la sua visita a Parigi è rimandata, che non si sente abbastanza bene per affrontare il viaggio da Barcellona. La libreria dove avrebbe presentato il suo ultimo libro tradotto in Francia ha proposto una nuova data, in primavera, e lui ha accettato.

Acclude una foto alla letterina elettronica con la quale mi informa di questo (spesso acclude immagini alle sue letterine elettroniche: conservo ancora un memorabile fotogramma di Cary Grant con gli occhiali da sole lungo i binari del treno, in Intrigo internazionale). È la cartina di Bolaño, ripresa evidentemente dal suo cellulare (Montano, dall’alto dei suoi settanta sette anni, è esperto nell’uso del cellulare). La apro subito dopo aver letto il testo.

Quello che si disegna sullo schermo non mi raggela meno bruscamente della botola illuminata sotto l’erba, nel cimitero sognato. La ragnatela rossa tracciata sulla mappa individua un punto decentrato, a nord ovest di Parigi, che non esito con orrore a individuare nel quartiere di Batignolles.

Le surréalisme vous introduira dans la mort qui est une société secrète. (Breton)